"Los jóvenes ya no se aburren", John William Wilkinson

La actual crisis es tan profunda y larga que uno se pregunta por qué razón no ha estallado una revolución. Si no en España, con seis millones de parados y cada vez más familias desahuciadas, al menos en Grecia o Irlanda, países en los que la crisis también ha hecho estragos. Por no hablar de la convulsa Italia o el sigiloso y sufrido Portugal.

En las desgarradoras imágenes que ofrecen los telediarios de gente hundida en la miseria a punto de ser expulsada de mala manera de su hogar o de familias que pasan hambre por falta de trabajo e ingresos, llama la atención la ubicuidad del televisor. Tampoco suele andar lejos un ordenador, un móvil o cualquier otro de esos chismes.

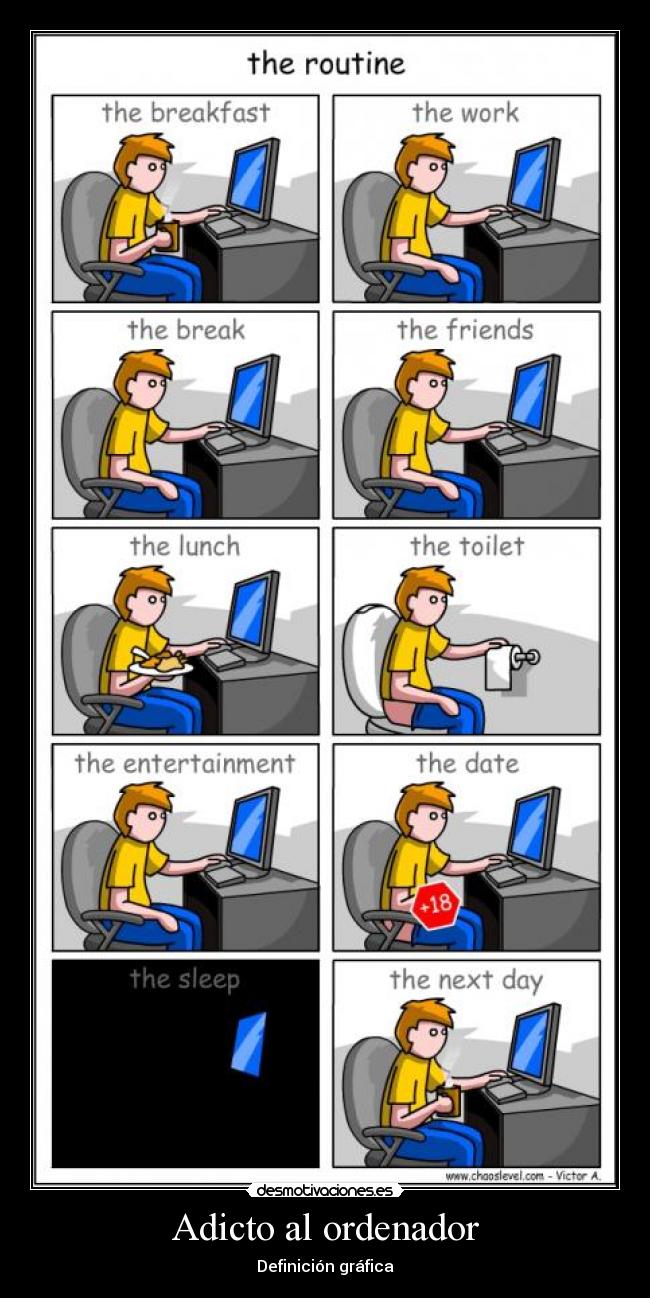

Una de las mayores lecciones de esta crisis que no cesa es la de darse uno cuenta de la cantidad de cosas de las que se puede prescindir. Con o sin necesidad, en la mayoría de los hogares españoles prevalece una economía de guerra, como asimismo en muchas administraciones y empresas. Se ha ido suprimiendo paulatinamente cosas que hasta hace cuatro días se consideraban indispensables. Pero si se declarara un incendio y la familia afectada sólo pudiera salvar de las llamas un objeto, escogería, muy probablemente, el televisor o, en todo caso, el ordenador. Estos aparatos son el pan y circo del siglo XXI, la razón por la que la gente no pasa de la protesta.

Peter Gay, un reconocido historiador cultural judío nacido en Berlín en 1923 y naturalizado ciudadano estadounidense en 1946, comienza su fascinante El cultivo del odio (1993) con esta frase: “Cada cultura, cada clase, cada siglo, alega su propia y distintiva coartada para su agresividad”. Los odios cultivados a la largo de la era victoriana –y las coartadas inventadas para justificarlos– fueron tales, que convirtieron el siglo XX en el más violento y destructivo de la historia de la humanidad.

Aunque había otras muchas razones a las que atribuir el porqué de tanto odio, Gay destaca tres. La primera, la competitividad, que saltó de las teorías de Charles Darwin para invadir la economía y la política. La segunda, la interesada construcción del otro –se entiende que enemigo–, basándose en una serie de descubrimientos pseudocientíficos. La tercera es el demencial culto a la virilidad u hombría, una locura que en el siglo XX dio la vuelta a la darwiniana ley del más fuerte, al enviar a morir masivamente a la crema y la nata de la juventud europea.

El honor lo era todo para aquellos hirsutos caballeros victorianos; el honor personal, el de la familia y el de la patria. Se batían en duelo a la menor provocación. Sorprende poco saber que Marx, que lucía sobre el ojo izquierdo una cicatriz ganada en un duelo, propusiera dedicar el primer volumen de El capital a Darwin; o que Darwin declinara educadamente tamaño honor.

El honor lo era todo para aquellos hirsutos caballeros victorianos; el honor personal, el de la familia y el de la patria. Se batían en duelo a la menor provocación. Sorprende poco saber que Marx, que lucía sobre el ojo izquierdo una cicatriz ganada en un duelo, propusiera dedicar el primer volumen de El capital a Darwin; o que Darwin declinara educadamente tamaño honor.

Pese al resurgimiento de movimientos xenófobos en la Europa occidental del siglo XXI, ya no rigen estos tres motores del odio, salvo, en algunos casos, un remanente de hombría, tan insegura como absurda. Pero ha desaparecido también otro ingrediente necesario para montar una revolución como Dios manda: el aburrimiento. Si un líder gritara, ahora mismo, a los jóvenes: “¡Todos a la guerra!”, ¿cuántos se presentarían? ¿Pocos, ninguno? ¿Cuál es la causa de tan escaso ardor guerrero?

Ernst Jünger, un escritor alemán que murió a los 103 años en 1998, luchó en todas las grandes contiendas del siglo XX, de modo que algo sabía de estos asuntos. Dejó escrito que en 1914 la guerra les pareció a los jóvenes “un lance viril, un alegre concurso de tiro celebrado sobre floridas praderas en que la sangre era el rocío”, para a continuación añadir: “¡Ah, todo menos quedarnos en casa, todo con tal de que se nos permitiese participar!”.

Llámese aburrimiento, tedio o spleen, el hastío existencial era en verdad un gran formador de ejércitos. Aunque también puso de su parte la férrea represión sexual reinante. Los jóvenes de ahora no pueden concebir la existencia sin un teléfono inteligente y un montón de apps. Las redes sociales les apartan del vacío. Llevan en el bolsillo todo el saber del mundo. No hay película o canción que se les escape. Se deleitan con la pornografía o con páginas y más páginas de chismorreos. Sus quejas tuiteadas salen en los medios.

Fueron muy importantes los tuits durante la primavera árabe, pero no hay que olvidar que la juventud egipcia o libia padece todavía una represión sexual a mano de fanáticos religiosos, la prohibición de bebidas alcohólicas, la censura y, otrosí, la pobreza y falta de trabajo. Son conocedores de un aburrimiento antiguo y letal. Los jóvenes chinos, también; de ahí los estrictos controles gubernamentales.

Más de la mitad de los jóvenes españoles está en el paro. Pero en las colas para acceder a las oficinas del Inem, en las salas de espera o en los aeropuertos, matan el tiempo navegando por la red o intercambiando mensajes. No tendrán ni trabajo ni futuro, pero están entretenidos; están indignados, pero han vencido el tedio; todo es un desastre, pero ya casi nadie se muere de hambre. Pasan como pueden de los enemigos que los políticos intentan imponerles. De hecho, pasan de casi todo. Lo suyo no es razonar o cuestionar, sino mantenerse entretenidos, sin apenas apartar la mirada de la pantalla.

¿Qué pasaría si se produjera un apagón que durara varias semanas o incluso meses?, ¿o que el Gobierno ordenara el cierre de internet y de las cadenas de radio y televisión? Si algo por el estilo ocurriera, ¿cuánto tardaría en volver a apoderarse de la juventud ese aburrimiento que propicia guerras y alzamientos? A fin de cuentas, el ciberespacio es la coartada de la nueva generación para su falta de agresión. Pero es también el escenario de las nuevas guerras virtuales.

3-III-13, John William Wilkinson, lavanguardia